大阪府東大阪市にある『枚岡神社(ひらおかじんじゃ)』は、奈良県との県境に近く、古くからこの地を守っている由緒ある神社です。

神社によると、枚岡神社の始まりはなんと2600年以上も前!

そして、枚岡神社では年中を通してさまざまな神事や体験会・研修会が行われています。

今回は神社マニアのライター・三井 玲衣が、枚岡神社の魅力をたっぷりとご紹介!

ぜひご覧ください!

目次

枚岡神社とは?

まつられている神様は?

枚岡神社にまつられている神様は、天児屋根命(あめのこやねのみこと)とその妃神・比売御神(ひめみかみ)です。

さらに香取神宮のご祭神・経津主命(ふつぬしのみこと)、鹿島神宮のご祭神・武甕槌命(たけみかづちのみこと)もまつられています。

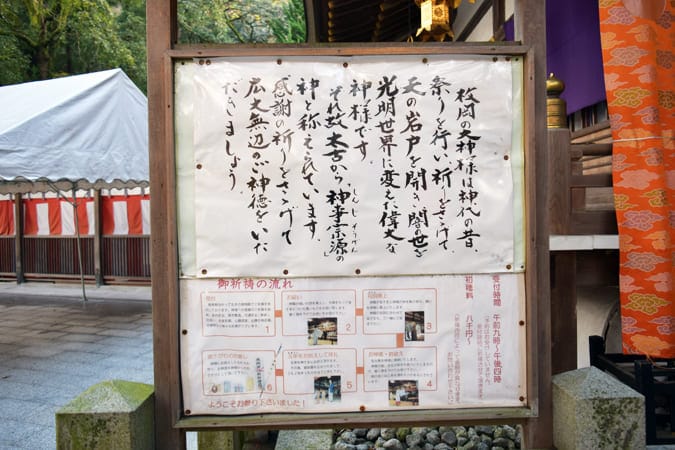

天児屋根命は日本神話の『天岩戸の開き』ではじめてお祭(神事)を行い、祝詞(のりと)を奏上したことから『神事宗源(しんじそうげん)の神』といわれています。

また、『大化の改新』で知られる中臣(藤原)鎌足の氏神として、代々信仰されているすごい神様!

奈良県にある春日大社が創建される際には、比売御神とともに御魂が招かれ、おまつりされています。

そのため『元春日』とも呼ばれているんですよ。

気になるご利益は?

そんな枚岡神社はいったいどんなご利益があるのでしょうか?

まつられている天児屋根命と比売御神が夫婦の神様なので、『縁結び』にご利益があります!

さらに『若宮社』という摂社があり、天児屋根命と比売御神の御子・天忍雲根命(あめのおしくもねのみこと)がまつられていて『家庭円満』『家内安全』にもご利益絶大!

さらにさらに!

のちに鎌足をはじめとする藤原氏につながっていくことから『子孫繁栄』にも。

ですから、枚岡神社で神前式を挙げたり、お宮参りに来られる人がとても多いんです!

そして、天児屋根命は日本神話の中で、天照大御神の孫・瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が高天原から降り立つときにお供した神様。

その重責を果たしたことから『出世開運』にもご利益があります。

ともにまつられている武甕槌命と経津主命は武運の神様なので、仕事運もUPできますよ。

このように枚岡神社はさまざまなジャンルにご利益をいただける、すごい神社なのです!

狛犬ではなく鹿がお出迎え!

それではお参りしましょう!

手水舎で身を清めようとしたら…目に飛び込んできたのは狛犬ではなく鹿!

実は枚岡神社は鹿が神様の遣いなんです。

さらに、拝殿へと続く階段の両脇には座ってこちらを見ている鹿が2頭。

向かって左はお母さんと子どもの鹿で、右はお父さんの鹿です。

この鹿は撫でることで『家内安全』や『無病息災』などのご利益を授かれるそう。

ぜひ撫でてみてください!

拝殿へ到着

階段を上がると、見えてくるのは拝殿です。

平成の大修造で檜皮葺きから銅板葺きに噴き替えられて、とてもキレイ!

この拝殿の向こう側には『枚岡造』とよばれる本殿があります。

こちらは4つのお社が並列している珍しい建築様式。

それぞれ第1殿に天児屋根命、第2殿に比売御神、第3殿に経津主命、第4殿に武甕槌命がまつられています。

末社の天神地祇社(てんしんちぎしゃ)と遥拝所もお参り!

末社の天神地祇社には天津神(あまつかみ)・国津神(くにつかみ)がおまつりされています。

元々、境内にあった19の末社と枚岡神社周辺にあった村々の氏神を合わせておまつりした神社です。

たくさんの神様がまつられていることから、隠れたパワースポットとして知られています。

ぜひお参りしてください!

そして、隣には『遥拝所』もあります。

遥拝とは遠くから拝むことをいい、こちらから枚岡神社のはじまりの地である神津嶽を拝むことができます。

さらに伊勢神宮や橿原神宮、宮中にも遥拝でき、それぞれのお祭の日には欠かせない場所です。

こちらにもぜひお参りしてくださいね。

お守りを一挙ご紹介!

お参りしたからには気になるのがやっぱりお守りですよね。

枚岡神社にはこんなにたくさんのお守りがあります!

厄除けお守りから学業、さらに旅行安全のお守りまで!

『秋郷祭』の太鼓台をモチーフにした交通安全・家内安全お守りもかわいいですよね。

(『秋郷祭』については後述します)

白い鹿がちょこんと座ったかわいらしい『なで鹿みくじ』も必見!

バラエティに富んだ枚岡神社のお守りもぜひ、チェックしてみてくださいね。

注連縄掛神事(お笑い神事)

実は、私が取材した日は『注連縄掛神事(しめかけしんじ)』が行われる日でした!

『注連縄掛神事』は通称『お笑い神事』といい、毎年12月23日の天皇誕生日に行われています。

ご祭神の天児屋根命をはじめ、さまざまな神様が天岩戸に隠れてしまった天照大御神を誘いだすために大笑いをして、岩戸を開いた神話に基づいて行われているお祭です。

東大阪市指定無形民俗文化財にも指定されているすごいお祭なんです!

「この一年の感謝や祈りをこめ、みんなで大笑いをすることで福を呼び、新しい年を迎えよう!」

というお祭だというのですが…みんなで大笑いするってどういうこと…??

期待に胸をふくらませ、行ってきました!

二の鳥居をくぐると、なだらかな上り坂の参道があり、巫女さんたちが出迎えてくれました。

お笑い神事にふさわしく、仮装をした人もたくさんいました。

参道の脇には『笑福守』の授与所が設けられています。

こちらを持ちながら神事に参加して、さらに神様のパワーをいただこう!というお守りです。

開始時間の午前10時まで少し時間があった私は、境内をぶらり。

しょうがたっぷりのおいしい『笑福甘酒』や『笑福汁』をいただいたり…

『笑い文字』で名前をかわいく書いてもらいました!

また、ラグビーの聖地・東大阪の花園で生まれたラガーマンファンのらっぴーくんと写真を撮りました!

らっぴーくんも笑福守をしっかり持ってます(笑)。

開始前には石段下にある注連縄柱に、新しい注連縄が掛け替えられていました。

いよいよ開始! こんなに人が集まっていました!!

まずは本殿に向かって祝詞をあげ、全員で二礼二拍手一礼。

そして、宮司さんの「あっはっはー!」の先導でみんなで笑い合います!!

その時間、なんと20分間!!

最初はなんだか恥ずかしかった私も、みなさんと笑ってると楽しくなってきました^^♪

意外と腹筋も使うので、ダイエットもできそう(笑)。

しかも笑っているとポカポカと温かくなってきました。

大きな声で笑うとストレスも発散できますよね。

みなさんも本当に楽しそう!

中には、ツライこともあったけどこうやって笑って、一年を無事に終えられることがありがたい!という方もいました。

笑いは福を呼ぶ…それを目の前で見させてもらえてとっても楽しかったです!

きっと本殿にいる神様も、この光景を見ながら一緒に笑ってくれたことでしょう!!

平成最後のお笑い神事、堪能できました!

大笑いくらべ(お笑いコンテスト)

お笑い神事が終わったあとは、注連縄柱の前に小さな舞台が設けられ、『大笑いくらべ』が行われました!

『大笑いくらべ』は3人ずつ舞台にあがり、誰が一番大きく、楽しく笑っているかを競い合うコンテストです。

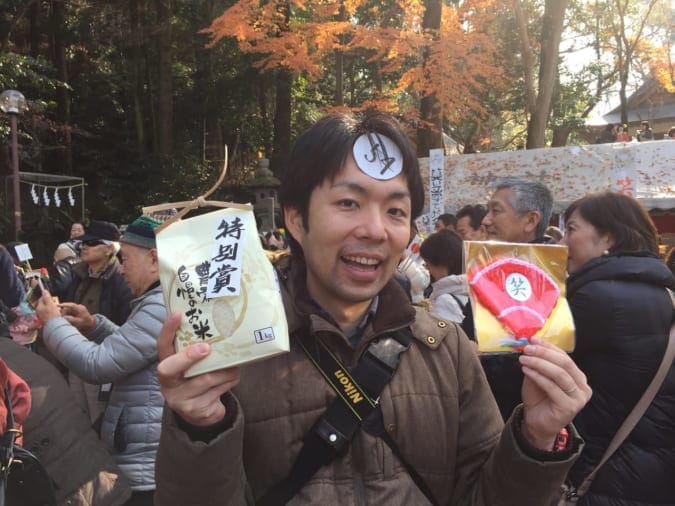

誰でもエントリーをすれば参加でき、同行したグルメライター兼編集者のグルメやんさんも参加しました!

躍動感ある笑いが写真からも伝わるのではないでしょうか(笑)。

仮装があったり、笑い転げたり、大きな声で笑ったり、みなさんそれぞれの面白い大笑いを披露されていました。

ちなみに、参加者の中には枚岡神社で挙式をした人がいました!

なんと司会をされていたご夫婦も「私たちもここで結婚式したよ」と。

夫婦の神様をまつる枚岡神社ですから、縁結びのご利益を目の当たりにしました!

そして、全員の大笑いが披露され、審査へ。

賞品は見ているだけで笑みがこぼれそうな絵!

グルメやんさんも特別賞でお米をいただきました!

おめでとうございます!!

みなさんもお笑い神事に参加したときは、コンテストにも参加してみてくださいね。

ショーや諸芸も!

コンテストが行われたあとは、『瓢箪山戦隊ショウフウジャー』のショーや『江州音頭』などたくさんの楽しい催しものが行われました!

天の岩戸開き神事

そして、午後5時から午後6時には、神話の天岩戸開きを再現した『天の岩戸開き神事』が行われます。

平成28年からはじまった新しい神事ですが、お笑い神事とはまた違った神秘的な雰囲気を味わえます。

舞や太鼓が鳴り響く中、宮司さんはじめ参加者のみなさんが「あっはっはー!」と笑うと、天岩戸が開いて天照大御神が登場します!

たくさんの巫女さんと一緒に歌を歌う姿は本当に神秘的…。

まるで神話の世界の住人になったような気分です。

観覧は自由ですので、午前のお笑い神事と比べながら楽しんでくださいね!

秋郷祭

お笑い神事が有名な枚岡神社ですが、秋郷祭(しゅうごうさい)も忘れてはいけません!

毎年10月14日・15日に行われ、氏子たちが秋の実りと収穫のお礼を神様にささげるお祭です。

23基のふとん太鼓と3基の地車が地区内を曳行した後、順々に宮入すると、境内は大変にぎわいます!

太鼓の音や担ぎ手の「チョーサ」の掛け声で一気にヒートアップ!

神様に想いが届くと、さらにパワーが増すといわれています。

そして、氏子や参拝者がそのパワーに触れ、元気をもらえるというお祭。

両日で約15万人の参拝客が集まるという大阪でも有数の秋祭りです。

ぜひ見てみてくださいね!

巫女体験

枚岡神社では『巫女体験』ができるって知っていましたか?

あの緋色の袴を履いて境内のお掃除や瞑想、作法や笑いの実践などが行えるんです!

初級を受けた人は中級や上級も受けることができ、禊(みそぎ)講習や神楽奉納まで学べる、ほかにはないカリキュラムです。

研修が修了した人には、『枚岡神社ひめの会』の会員証が授与できたり、その他の特典がついてきます。

この珍しい研修が口コミで広がり、今では遠方からも参加があるとか。

参加費は初級が1万円(食事・写真代等込み)、中級・上級は2万円(食事・写真代・寝具等込み)です。

各級とも20名しか募集していませんので、ぜひやってみたい!という人は随時公式ホームページをチェックすることをオススメします!

研修会

神道行法(禊・鎮魂)

『巫女体験』ができる枚岡神社ですが、『研修会』も行っています。

そのひとつが『神道行法(しんとうぎょうほう)』です。

枚岡神社の神様が鎮まる枚岡山には今も水が湧きでていて、自然の恵みに感謝することを目的としています。

境内にある『二条の滝』に打たれて禊(みそぎ)を行ったり、拝殿で祝詞をあげて鎮魂(ちんこん)を行います。

気持ちがスッキリとして、パワーが増す!という口コミが多数!

日常では味わえない神道行法、ぜひ体験してみてください。

断食

さらにもうひとつが1泊2日で行う『断食研修会』。

宮司さんたちの講話を聴いたり、大祓(おおはらえ)の書写をしながら断食を行うというもの。

断食を行っている神社って珍しいですよね。

断食といっても何も食べないわけではなく、1日目の夜はお粥や豆腐、翌日はすまし汁をいただきます。

もちろん飲料は自由に飲んでもOK!

胃腸を休め、さらに神社も深く知られる一石二鳥な研修会です。

アクセス

枚岡神社は近鉄奈良線『枚岡駅』からすぐのところにあります。

枚岡駅の東側の出口を出ると、すぐに参道があり、注連縄柱もあるのですぐに分かります!

階段を上がれば、大きな二の鳥居が見えてきますので迷うことはないでしょう。

京都や奈良からのアクセスも便利なので、お参りしやすい神社です。

ただし、枚岡駅は普通電車(時刻表によっては区間準急も)しか停まりませんのでご注意を。

駐車場

枚岡神社は車でのアクセスも便利で、阪神高速道路13号東大阪線(奈良方面)『水走(みずはい)』出口より約10分で到着できます。

参拝者用の無料駐車場もあるのでご安心を!

駐車台数は約40台で、午前9時~午後4時まで利用することができます。

駐車場は石鳥居のすぐそばにあるので、こちらも分かりやすい場所にあります。

ただし、神事やお祭がある日は利用できないときもあるのでご注意ください。

まとめ

いかがでしたか?

枚岡神社は‶笑って福呼ぶ神社″だとお分かりいただけたのではないでしょうか。

神社って歴史も長くて神様の名前も難しいからよく分からない…というイメージを持っている人も多いと思います。

しかし、枚岡神社は『お笑い神事』のような楽しくておもしろいお祭もありますし、神社へ足を踏み入れやすい『巫女体験』や『秋郷祭』などもあり、より身近に感じさせてくれます。

神社の歴史やお祭に触れてみたい…そんな人にもってこいの神社が枚岡神社なのです!

ぜひ、お参りしてみてくださいね!

| 名称 | 枚岡神社 |

|---|---|

| アクセス | 近鉄「枚岡駅」より徒歩1分 |

| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井町7−16 Googleマップ |