大阪天満宮の境内にある大阪唯一の落語の定席「天満天神繁昌亭」。

こちらは連日「朝席」「昼席」「夜席」と、一日中落語を楽しめる劇場なんです。

ただ、大阪に住んでいる人でもまだまだ繁昌亭のことをご存じなかったり、「知っていても行ったことがない」という方がたくさんいらっしゃいます。

そういう方のために今回は、落語家の桂枝女太(かつら しめた)が「天満天神繁昌亭」を詳しくご紹介していきます。

天満天神繁昌亭の様子はもちろん、劇場周辺の観光情報や劇場誕生までのストーリーなど、繁昌亭をもっと楽しんでいただけますよ!

公益社団法人上方落語協会理事。

1977(昭和52年)1月1日、桂小文枝(のちの五代目桂文枝)に入門、十番弟子。

言葉の持つ魅力と魔力を知る落語家。繊細で知性あふれる高座に、根強いファンが多い。

特に女性の描写が秀逸。古典落語のみならず、新作落語にも熱心に取り組む。

上方落語協会の広報誌『んなあほな』3代目編集長に2017(平成29)年から就任。

趣味は読書・バレーボール・野球・津軽三味線と幅広い。

目次

『天満天神繁昌亭』とは

2006年9月、大阪・南森町に戦後途絶えてなかった上方落語の定席※「天満天神繁昌亭」が開館しました。

※「定席(じょうせき)」とは、毎日落語をやっている落語専門の演芸場のこと。寄席小屋、あるいは単に小屋という言い方をするときもあります。

繁昌亭は所属事務所に関係なく様々な噺家さんが出演する、落語ファンにはたまらない劇場となっています。

天満天神繁昌亭が出来るまで

2021年9月に開館15周年を迎える天満天神繁昌亭。この寄席が出来るまでには、本当に色んなドラマがありました。

こちらで少し振り返ってみましょう。

戦後、一度滅びかけた上方落語

現在は大阪だけでも200名以上の落語家がいます。

しかし、上方落語は一度滅んだと言われた時期がありました。

戦後、落語家自体の数が減り、寄席小屋も空襲で焼けてしまい、一説には上方の落語家は10人前後にまで減ったといわれています。

上方落語四天王の登場

それでも昭和20年代初頭に、のちに上方落語四天王といわれる、六代目笑福亭松鶴、桂米朝、三代目桂春団治、そして五代目桂文枝という名人が同時期に出現し、現代の上方落語の基礎を作り出しました。

当たり前の話しですが、四人ともそれぞれ個性があり芸風もまちまちで、同じネタでもまったく違う噺に聞こえるほど。こういう数十年に一度の名人が同時期に出現したというのは本当に奇跡でした。

■六代目笑福亭松鶴

弟子も多く、笑福亭松鶴師匠のご一門には戦後の吉本興業の立役者といわれる笑福亭仁鶴師匠、それに現在は東京の寄席でも大活躍の笑福亭鶴光師匠など。

そしていまや子供からお年寄りまで知らない人はいないと言ってもいいほどの人気者の笑福亭鶴瓶さんがいます。

■三代目桂米朝

桂米朝師匠はご存じ上方の落語家では、初めて人間国宝にまでなった人です。

ご一門には残念ながら早くにお亡くなりになりましたが、いまや上方落語の伝説ともなった桂枝雀師匠、動物いじめのギャグで一躍全国区になった桂朝丸、現在の桂ざこば師匠。桂米団治さんは米朝師匠のご子息です。

■三代目桂春団治

三代目桂春団治師匠は端正な容姿と優雅な所作、そしてなにより緻密な精密機械のような、聞いていて心地よい語りの名人芸。

お弟子さんには今や上方落語界の長老となられた桂福団治師匠、また若くして亡くなられましたが、師匠譲りの優雅な芸風の先代桂春蝶師匠がいらっしゃいます。

■五代目桂文枝

五代目桂文枝師匠、当時は桂小文枝と名乗っていましたが、女性を演じさせれば日本一といわれた優雅なというか、大阪弁で「はんなり」という表現がぴったりの名人芸の持ち主。

一門には言わずと知れた桂三枝、今の六代桂文枝師匠、マスコミで大活躍した桂きん枝、今の四代桂小文枝師匠や桂文珍師匠。

また落語より河内音頭を得意とする桂文福さん、一風変わった芸で一躍全国区の桂小枝さん等々多士済々な顔ぶれ。

四天王と呼ばれた人たちの本当の功績は、それぞれの芸の確立だけでなく、後継者を数多く育てたということなのです。

地域寄席の広がり

定席を持たない我々は様々なところで落語会を続けてきました。公民館や貸し会議室、お寺や喫茶店やうどん屋さんの2階の広間などなど、呼んでもらえるところはどこにでも行って自分達で即席の舞台を作って続けてきました。

このおかげ(?)で各地に地域寄席が出来、今でも続いている地域寄席があります。老舗地域寄席に、大阪市阿倍野区の「田辺寄席」や堺市の「御旅寄席」等が今も親しまれています。

繁昌亭の誕生へ

上方落語の定席を持つ。これが上方の落語家全員の夢。そして絶対に叶わないであろう夢でした。

ところがその夢が叶うときがきました。ひとりの怪物の出現によって。

出典:天満天神繁昌亭

その怪物の名は、桂三枝。今の六代・桂文枝師匠です。この人が上方落語協会の会長になり潮目が変わったのです。

天満の天神さんの境内に定席を作る。初めてその計画を聞いたときには、そんなことができるのか、みんな半信半疑、いやほとんどが否定的でした。

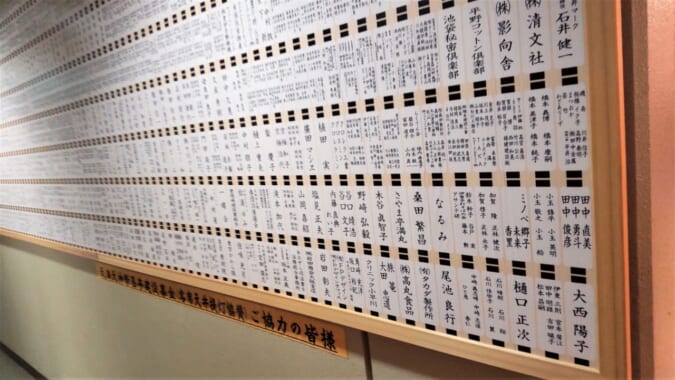

土地は天満宮から無償で貸していただける。しかし建物は自分達で作らなければならない。少なくても億単位の金がかかる。そんなお金は…ない。

ならどうする?落語ファンの方達から寄付をしてもらおう。そんな簡単に集まるか?集まるはずがない。数百万ならいざ知らず億単位の金。しかも東京ではなく大阪で。

別に大阪の人間がケチと言っているのではなく、あくまで文化の違いを言いたいだけなので誤解のなきように。ところが、集まりました。

そしてできたのが天満天神繁昌亭なのです。

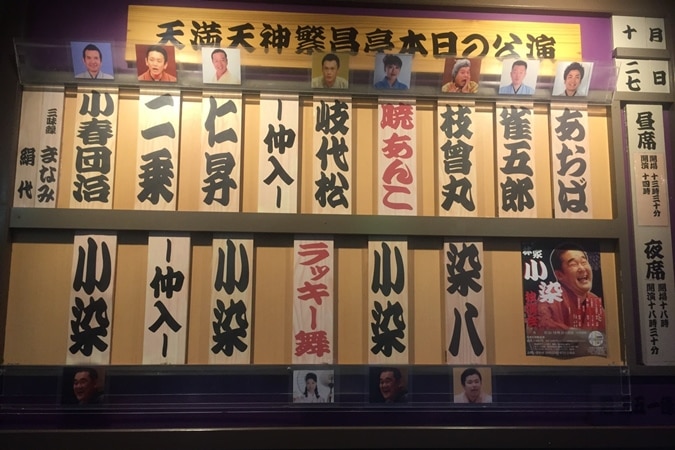

どんな人が出ている?

繁昌亭は落語専門の劇場なので、出演者も落語家がメインです。

上方落語協会という組織があり、その協会に所属している落語家が主に出演しています。といっても上方のほとんどの落語家が所属していますので、ほぼ全員が出ているということになります。

六代桂文枝師匠や鶴瓶師匠、福団治師匠もまだまだ元気で出ていただいています。

四天王の師匠方は春団治師匠をのぞいてほとんど繁昌亭の舞台には出ておられません。松鶴師匠や文枝師匠は繁昌亭ができる前に亡くなっています。

米朝師匠は…どうだったか正確なところはわかりませんが、私の記憶では口上などには出られたことがあったかも知れませんが、落語では…というような感じです。

本人提供:ラッキー舞

ときには東京から来演の師匠方や、「色物」といって落語以外の芸人さんにも出ていただいています。

たとえば手品であったりとか曲芸であったりとか漫才や漫談、腹話術や津軽三味線などの師匠方などなど。

「色物」っていうのは少し説明がいるかも。

寄席の表に出ている出演者を紹介する看板には、落語家は黒の墨で名前が書いてあるのですが、落語以外は朱色で書いてあります。

ここから落語家以外の芸人さんのことを「色物」と言います。

ちょっとした寄席の豆知識でした。

落語の楽しみ方

落語をどう楽しめば良いかと聞かれることがあります。誰を聞いて良いか分からんとも。まずは昼席においでになって、色んな人を聞くのが良いと思います。その中でお気に入りの人が見つかれば、その後はその人が出ている落語会に行ってみてください。

難しいと思われがちの落語ですが、中学校の古典が理解できれば分かることばかりです。古典落語でも現代に合わせて演者それぞれが工夫をしていますので、まったく分からないということはないでしょう。

笑いどころが分からなかったら、周囲に合わせるのも一つの手です。一緒に笑うことが生の落語の醍醐味です。

繁昌亭は飲食禁止

演芸場の楽しみのひとつに“お弁当を食べながら”というのがありますが、繁昌亭では場内の飲食は不可となっています。

落語という芸は、しっかりと噺の中にお客様が入り込んでいただかないと本当の良さや面白さが伝わりにくい芸なのです。

なので申し訳ないですが場内でのご飲食はお断りしております。

館内の様子

座席(1階席)(2階席)

出典:天満天神繁昌亭

繁昌亭は216席の座席があります。補助席や立ち見を入れると250名ぐらいまで入場可能となっています。

ロビー

外から中に入ると右手に赤い人力車が展示してあります。

これは初代桂春団治が赤い人力車に乗って寄席を掛け持ちしたといういわれがあり、2006年の繁昌亭オープンの際に再現されました。

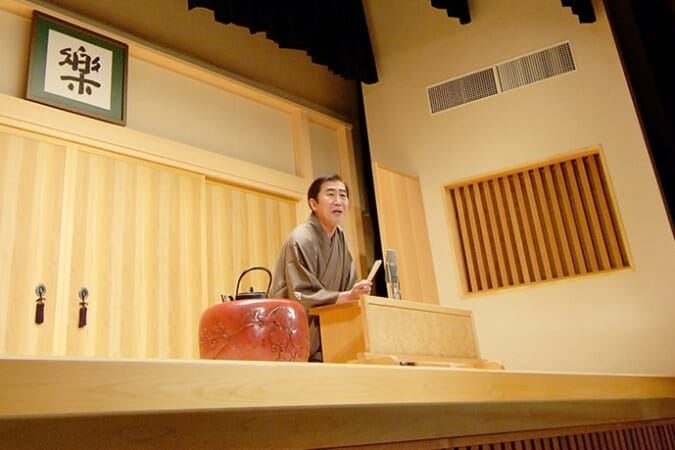

舞台

舞台は高座(こうざ)ともいわれています。

上方落語は僧侶が始めた演芸ですので、説法の時に使う「高座」と同じ言い方になっているのでしょう。

舞台からは時計が2つ見え、演者から時間が分かるようになっています。これだと、ネタをやっている最中でもよく時間が分かるのです。顔を上手・下手に向けていても見えます。

これは自分の持ち時間より少なくならないため、またオーバーしないためにあるものです。

チケット売り場

チケット売り場はこちら。

漫画家で似顔絵漫談でも活躍中のいわみせいじ先生が描かれた顔出し看板が目をひきます。

当日券だけでなく前売り券の販売も行っています。11時から17時まで窓口で買うことができます。

公演の種類

通常は昼席と夜席の2回公演、土曜日や日曜、祝日などには朝席が開かれるときもあります。

公演内容について詳しくは繁昌亭HP等でご確認下さい。

昼席

昼席は午後2時から4時20分頃までで、上方落語協会が主催します。

週替わり出番なので基本的に月曜日から日曜日まで同じメンバーです。

夜席

夜席は通常は午後6時とか6時30分開演でだいたい9時頃までやっておりますが、今はコロナの影響で多少時間が早まったりしています。

噺家個人が繁昌亭を借りての落語会、独演会や一門会などを開催しています。

朝席

朝席は午前10時開場のものが多く、12時終演です。1時間半ほどの気軽に楽しめる落語会が土日を主に開催されています。

繁昌亭15周年特別公演【2021年8月30日~10月3日】

2021年9月15日に天満天神繁昌亭は15周年を迎えます。

8月30日から10月3日にかけての約一ヶ月間、15周年記念の特別公演が予定されています。

15周年記念特別公演の番組表

8月30日~9月5日 笑福亭松鶴一門ウィーク

9月6日~9月12日 桂春団治・露の五郎兵衛一門ウィーク

9月13日~9月19日 桂文枝一門ウィーク

9月20日~9月26日 林家染丸一門ウィーク

“染丸監修”染丸襲名30周年記念公演

9月27日~10月3日 桂米朝一門ウィーク

桂宗助改め二代目桂八十八襲名披露公演

料金:前売り2800円、当日3000円(全席指定・税込み)

一般団体割引2520円

9月13日(月) 上方笑女隊公演~加賀見山旧錦絵~

9月14日(火) 繁昌亭ヒストリー寄席

9月15日(水) 繁昌亭15周年生誕落語会

9月16日(木) 若手受賞者による花形競演会(第1夜)

9月17日(金) 若手受賞者による花形競演会(第2夜)

9月18日(土) 祝!繁昌亭15周年COCOLO寄席・特別編

9月19日(日) 繁昌亭SONIC 2021

料金:前売り2800円、当日3000円(全席指定・税込み)

繁昌亭のコロナ対策

現在はコロナの影響で、客席を半分以下の102席に制限中の繁昌亭。

我々演者からいえば半分以下というのはなんとも寂しいのですが、「隣の席に荷物置けるからええわ」と、意外とお客様には好評だったりします。

ゆっくり落語を楽しもうという方は、今が一番いい時期なのかも知れません。ただ、これが当たり前になると少々困るのですが…。

隣の人と肩を寄せ合いながら笑うのも寄席の醍醐味ですので、早くコロナが収まってもらいたいものです。

繁昌亭周辺の観光・グルメ情報

繁昌亭だけでなく、天神さんにお参りするもよし、日本一長い商店街の天神橋筋商店街をぶらつくのもよし!

また、劇場周辺で美味しいものを楽しむのもおすすめですよ!!

大阪天満宮

繁昌亭に敷地を無償提供していただいている大阪天満宮、俗に言う天満の天神さん。日本三大祭りのひとつ「天神祭り」で有名な神社です。

天満宮にお祀りされている神様は、平安時代の貴族の菅原道真(すがわらのみちざね)という方です。今でいう文部科学大臣兼東大学長にまで上り詰めた人。天神様は良い霊、御霊となって学業成就を助けてくださっています。

▼関連記事

https://osakalucci.jp/osakatenmangu-shrine

落語家の神社

神社といえば、繁昌亭のすぐ近くに落語家の神社があるのをご存知ですか。

「高坐招魂社(こうざしょうこんしゃ)」。天満宮北側の星合池(通称・亀の池)のほとりに、境内社として2017年に建立されました。

ご祭神は他界した落語家です。筆者を含めた現役の落語家も没後はここに祀ってもらえます。

参詣すると話し上手になるというご利益があると…私たちは信じています。

天神橋筋商店街

日本一長い商店街として有名な天神橋筋商店街。

その長さは、なんと南北で870メートルあるのだそうで、端から端まで歩くとちょっとした運動になりそうな長さです。

▼関連記事

https://osakalucci.jp/tenjinbashi-shopping-street

繁昌亭周辺のおすすめグルメ

繁昌亭のある南森町エリアには、オシャレなカフェや、美味しいラーメンをはじめ美味しいお店もたくさん。

ぜひ観劇と一緒に美味しいグルメもお楽しみください。

▼関連記事

https://osakalucci.jp/tenjin-cafe

https://osakalucci.jp/tenjin-lunch

https://osakalucci.jp/tenjin-ramen

まとめ

大阪市北区の南森町。大都会のど真ん中にある大阪天満宮、そして天満天神繁昌亭。

天神さんのご本殿に手を合わせ、繁昌亭の舞台に手をたたき、ストレスだらけの現代社会において、ほんの数時間ながらホッできるこのふたつのスポット。

皆様のお運びをお待ちしております。

住所 :大阪市北区天神橋2-1-34

問合せ :06-6352-4874

アクセス:Osaka Metro谷町線・堺筋線「南森町駅」4番出口から徒歩3分

JR東西線「大阪天満宮駅」7番出口から徒歩3分

JR環状線「天満駅」から徒歩15分

地図 :Googleマップ

公式HP:天満天神繁昌亭